地震に強い家を選ぶなら?耐震・免震・制震の意味と違いをやさしく解説

地震大国・日本で家を建てたり買ったりするとき、必ず耳にする「耐震・免震・制震」。なんとなく聞いたことはあるけれど、「結局何がどう違うの?」「どれが安心なの?」と疑問に感じる人は多いはずです。

この記事では、それぞれの工法の特徴・仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説します。初めてでも理解できるように建築視点も交えながら、実生活にどう関わるかまで丁寧に紹介します。

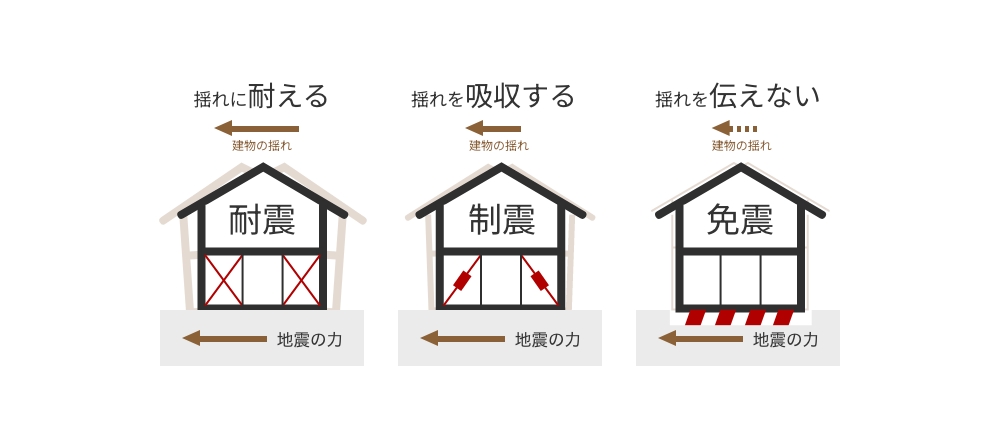

耐震・免震・制震の基本的な違いとは?

まずは言葉の意味から整理してみましょう。「揺れに耐える」「揺れを逃す」「揺れを吸収する」と、地震エネルギーへのアプローチが異なります。

- 耐震:地震の揺れに耐える構造。壁や柱、筋交いなどを強くして崩壊を防ぐ。

- 免震:建物と地盤の間に装置を入れて揺れを逃がす。地震の揺れを建物に伝えにくくする。

- 制震:ダンパーなどの装置で揺れを吸収する。建物全体の揺れ幅を抑える。

どれも「地震対策」ですが、仕組みがまったく違うので、目的や建物に合った選択が重要です。

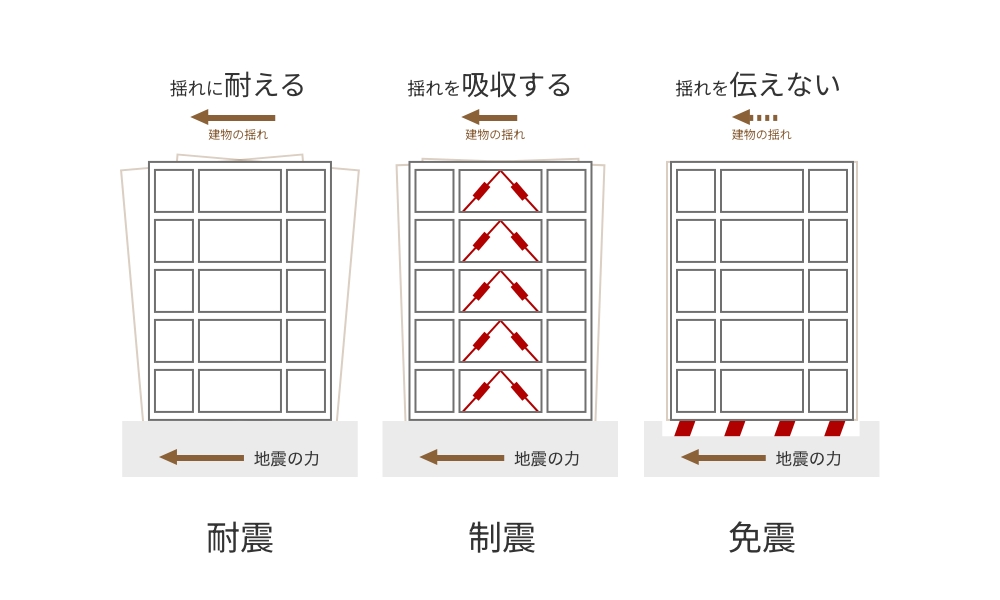

仕組みと採用例を建物別に見てみよう

それぞれの地震対策は、構造や建築費用、用途に応じて使い分けられています。

- 耐震:一般的な戸建て住宅や木造アパートで広く採用。壁の量・配置・補強で耐震等級を上げる。

- 免震:高層マンション・公共施設・病院など。建物下に免震装置(ゴムやすべり材)を設置。

- 制震:中高層マンション・最近の注文住宅などで普及中。柱や壁に制震ダンパーを内蔵することが多い。

戸建て住宅では「耐震+制震」のハイブリッド構造が一般的になりつつあります。

また、大規模マンションでは免震を謳っているところが増えています。

コスト・効果・工事難易度の比較

地震対策には「安心」を得る一方で、費用や施工方法の違いも理解しておきたいところです。

| 工法 | コスト感 | 地震軽減効果 | 主な採用建物 |

|---|---|---|---|

| 耐震 | 比較的安い | 構造破壊を防ぐ | 戸建て・一般住宅 |

| 免震 | 高額 | 揺れそのものを大幅に軽減 | 高層マンション・公共施設 |

| 制震 | 中程度 | 揺れのエネルギーを吸収 | 中高層住宅・新築戸建て |

新築時はもちろん、中古住宅購入後の耐震補強や制震ダンパーの後付けも可能な場合があります。

家づくり・不動産選びで見るべきポイント

建築や不動産の広告では「耐震構造」「免震マンション」「制震装置付き」などの表現が登場しますが、どこを見ればいいのでしょうか。

- 耐震等級:住宅性能表示制度で定められた等級。

等級3が最高レベル。 - 免震・制震の有無:構造図面や物件資料で確認。

とくに制震は広告に書かれにくいので要注意。 - 施工会社の説明:気になる場合は構造担当に直接聞くのが確実。

「どんな地震対策がされているのか」を理解したうえで、住まい選びやリフォームに活かすのが安心への第一歩です。

まとめ:仕組みを知って“納得の家づくり”を

耐震・免震・制震の違いを知っておくことは、地震への不安を減らすだけでなく、自分に合った暮らし方や家づくりの選択肢を広げてくれます。

「なんとなく強そう」ではなく、「どんな仕組みで守られているのか」を理解することで、納得の家づくりや物件選びができるようになります。おとなの建築学科では、こうした建築の基本を暮らしに役立つ形でお届けしていきます。